このブログではこれまでに様々なNBAの用語を解説してきました。

今回はNBAをより楽しむ為に不可欠なネットレーティング(Net Rating)というものを紹介しようと思います。

英語が苦手な筆者はこの用語を初めて聞いたとき、何のことなのか全然わかりませんでした。

まず「ネット」って何でしょうか?

試合中はもちろんSNSなどでもよく見かける用語ですので、この機会にしっかりと確認しておきましょう。

「用語で解るNBA」とは

このブログは知識0からNBAが解るということをテーマにしています。

「用語で解るNBA」では単に用語の意味を知るだけでなく、その用語を通じてNBAを理解していくことが目的です。

その中でもテーマや図解を交えることで納得してNBAを理解できるようになっています。

押さえておきたいポイント

"ネットレーティング"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。

- そもそもレーティングって?

- ネットレーティングって何?

- それで何がわかるの?

- 実際のチーム成績と関係してる?

ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"ネットレーティング"について説明していきます。

レーティング

今回の本題であるネットレーティングを紹介する前に、まずはレーティングについて確認しておきましょう。

ここでは「レーティングという考え方」と「オフェンスレーティングとディフェンスレーティング」に注目します。

レーティングという考え方

"rating"は「効率」や「生産性」という意味で用いられています。

なのでオフェンスレーティングであれば「オフェンスの効率を表す指標」となるわけです。

まずはこの「レーティング」=「効率(クオリティ)を表す指標」というテーマをしっかり押さえておきましょう。

レーティング =

効率(クオリティ)を示す指標

オフェンスやディフェンスの効率を評価するためには、チームの平均得点・平均失点だけでなく「チームごとに異なる攻撃回数」をフラットに考える必要があります。

NBAではこの攻撃回数を目安である「100ポゼッション(攻撃権)あたり」に換算して、チームや選手の効率を導き出しているんです。

詳しくは別の記事で解説していますのでこちらも合わせてご覧ください。

オフェンスレーティングとディフェンスレーティング

オフェンスレーティング(Offensive Ratung)とは「チームが100ポゼッションあたりに獲得する得点」を意味します。

オフェンスレーティング(ORtg) =

チームが100ポゼッションあたりに獲得する得点

言うまでもありませんが、当然オフェンスレーティングが高くなるほどそのチームは効率の良いオフェンスが出来ているということになります。

一方のディフェンスレーティング(Defensive Rating)とは「チームが100ポゼッションあたりに相手チームに許す失点」を意味します。

ディフェンスレーティング(DRtg) =

チームが100ポゼッションあたりに相手チームに許す失点

ディフェンスレーティングでは相手チームに許す失点を元にしているのがポイントです。

「ディフェンスを100ポゼンションした場合に相手チームに何点取られてしまうのか」で効率を算出しているんです。

なのでディフェンスレーティングが低いほどそのチームは効率の良いディフェンスが出来ているということになります。

\ NBA Rakutenが無料!/楽天モバイルのキャンペーンを見る![]()

- レーティングとは効率を表す指標

- 平均得点だけでなく攻撃回数の差も考慮する

- 攻撃回数を100ポゼッションに統一

- ORtg=100ポゼッションで獲得する得点

- DRtg=100ポゼッションで相手に許す失点

ネットレーティング

ここまでの内容を頭に入れた上で、今回の本題であるネットレーティングについて見ていきましょう。

「ネットレーティングとは」「何がわかるのか」「選手のネットレーティング」というポイントで紹介していきます。

ネットレーティングとは

そもそも"net"とはこの場合「正味の」という意味で用いられ、何かを取り除いた際の「差」を表しています。

ですのでネットレーティングとは「オフェンスレーティングとディフェンスレーティングの差」を意味します。

ネットレーティング(NetRtg) =

オフェンスレーティング − ディフェンスレーティング

なるほど用語自体の意味は把握しました。

で、結局このネットレーティングは私たちに何を教えてくれるのでしょうか?

次にもう少し踏み込んで「このスタッツから何がわかるのか」というのを紐解いていきましょう。

何がわかるのか

「ネットレーティング = オフェンスレーティング ー ディフェンスレーティング」という方程式をもう少し噛み砕いて見てみます。

このようにネットレーティングは「100ポゼッションあたりの得失点差」を表しています。

なのでネットレーティングが高くなるほど、そのチームは相手の点を抑えて自分たちの方が点を取っていることになりますね。

要するにざっくり言ってしまえば、このネットレーティングはチームの強さ(総合力)を表す指標と言えるんです。

折角ですのでネットレーティングが本当にチームの強さを表しているのかもこの機会に検証してみましょう。

実際のチームで検証

ネットレーティングがチームの強さを表す指標になっているのかどうかを実際のNBAチームの成績と比較してみます。

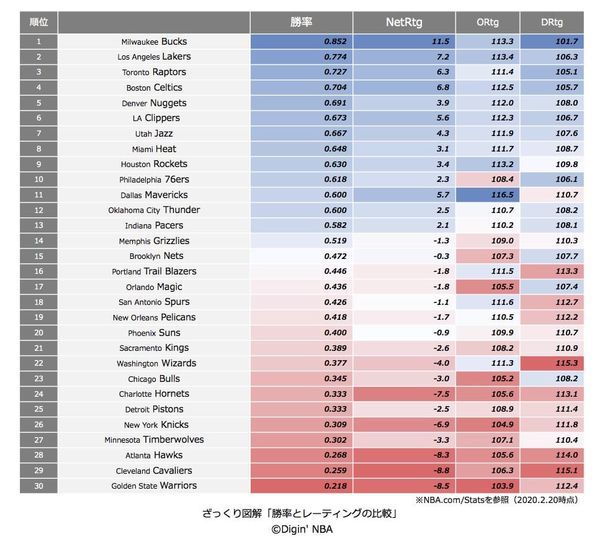

下の表では2019-20シーズンのNBA全30チームを勝率順に並べ、それぞれの「ネットレーティング」「オフェンスレーティング」「ディフェンスレーティング」を示しました。

各スタッツとも好成績は濃青、不成績は濃赤に塗り分けていますので、勝率の様なグラデーションに近いほどチーム成績とリンクしていることになります。

明らかにオフェンスレーティング、ディフェンスレーテング単体よりも、ネットレーティングがチームの成績とかなりリンクしているのが分かりますね。

このようにネットレーティングは攻守両面の効率を反映したスタッツですので、オフェンス・ディフェンス単独では見えなかったチームの総合的な強さを計ることが出来るんです。

選手のネットレーティング

ここまで見てきたチームのレーティングと同様に、選手の場合もレーティングによってオフェンスやディフェンスの効率を推し量ることができます。

ただこの選手のレーティングが少々厄介なのは、選手個人の得点だけでなくその選手が出場している際のチームの得失点やペースを元に算出される点です。

その結果「ラインナップや役割の違いによって選手のレーティングに極端な差が生まれる」「ポジションやマッチアップについて考慮されない」などの問題が生じることもあります。*1

NBA統計分析の第一人者であり『basketball on paper』においてこのレーティングを提唱したDean Oliver氏本人も、選手のレーティングを単独ではなく使用率(USG%)等と複合的に使用することを推奨しています。

今回の記事でその辺りの解説までは出来ませんので、詳しく知りたい方は実際に『basketball on paper』を読んでみるのがオススメです。

\ NBA Rakutenが無料!/楽天モバイルのキャンペーンを見る![]()

- ネットレーティング = ORtg − DRtg

- 100ポゼッションあたりの得失点差

- チームの総合的な強さを反映している

- 同様に選手のNetRtgも存在する

まとめ

今回はネットレーティングについてざっくりと紹介してきました。

調べてみると意外な発見があると思いますので、興味がある方は NBA.com/Statsで検索してみてください。

それではここで改めて今回解説した内容をおさらいしておきましょう。

- レーティングとは効率を表す指標

- 平均得点だけでなく攻撃回数の差も考慮する

- 攻撃回数を100ポゼッションに統一

- ORtg=100ポゼッションで獲得する得点

- DRtg=100ポゼッションで相手に許す失点

- ネットレーティング = ORtg − DRtg

- 100ポゼッションあたりの得失点差

- チームの強さ(成績)を反映している

- 同様に選手のNetRtgも存在する

最後に

今回紹介したネットレーティングというスタッツにフォーカスして歴代最強のチームを振り返っています。

こちらも合わせてご覧ください。

「用語で解るNBA」というカテゴリーでは他にもNBAの解説を投稿していますので是非覗いてみてください。

→「用語で解るNBA」カテゴリーの記事一覧

*1:媒体によって選手レーティングの計算方法は異なる